1. 東京事変 - 音楽

2021年、延期されていた東京オリンピックが開催された。椎名林檎は東京2020 開会式・閉会式 4式典総合プランニングチームに就任したものの、2020年12月、新体制によるチームの解散により、開催を待たずして活動を終えることになった。チームの解散の経緯もあまりにも酷く、当の本人が一番の不完全燃焼であったことは間違いない。そんな中、椎名林檎をフロントマンに携える東京事変が、再始動後初となるアルバムをリリースした。『音楽』はこれまでの作品にはない、パーソナルかつ現実的なメッセージ性の強い作風となっている。直接的に言及することはないが、東京オリンピックや新型コロナウイルスのパンデミックに対する上層部の対応と失態、そして、度重なる制約やコンプライアンスに対する人々の不平や不満――そういったものを暗示するかのようなリリックが随所に垣間見える。そしてそれは、メロディやサウンドよりも、真っ先に訴えかけてくるある種怨念じみたもののようにすら思える。まさに、2021年の日本を象徴するような作品である。

2. Official髭男dism - Editorial

2021年、彼らのポップソングが街に溢れていた。Spotifyで聴く機会よりも、店のスピーカーからだとか、テレビのBGMだとか、そういう聴き方をすることが多かった。その名が世間に知れ渡ったのは、2019年。「Pretender」のヒット、紅白歌合戦の出演、日本武道館公演の成功――ある種サクセスストーリーを進めてきた彼らが、満を持してリリースした2作目は期待を大きく上回る作品となった。本作は前作以上にサウンド、ミックス、楽曲の構成に至るまで「過剰の美学」が突き詰められている。それは、やりたいことを全部詰め込んでしまおうといわんばかりのものでもあるが、背反するように、非常に聴きやすい仕上がりになっている。過剰さに全く無駄がなく、綻びも全く見えない。ブルーノ・マーズの『24K Magic』を聴いたときの質感に似たものを覚えた。本作の聴きやすさは、R&B、ポップス、ヒップホップの今の「音」を、Jポップとして成立させるにはどうすればよいかという視点に起因するのだろう。彼らが覇権を握る時代はもうしばらく続きそうだ。

3. YOASOBI - THE BOOK

筆者の2歳になる姪っ子は音楽がよく聴いているという。中でもNHKが企画したユニット、ミドリーズの「ツバメ」が好きなようで、テレビで流れてくると、途端にスイッチが入り一緒に歌って踊りはじめる。彼らが創る曲にはそういう魔力のようなものがあるのだろうか。新型コロナウイルスの流行で、ライブによるパフォーマンスが不可分ではなくなってしまったが、YOASOBIが表現するものは、そんな中で生まれた新たな音楽のフォーマットであったように思える。ライブのような、肉体を伴う実感が排除されていてどこまでも無機質であるが、ポップに全振りしたようなエレクトロ・サウンドがそれを感じさせない。そして、そういった視点がどの曲でも一貫しているということである。三次元の実写ではなく、二次元のアニメーションとの親和性が高いのも、実感の希薄さが関わっているように思える。それが吉と出るか凶と出るか――現状は吉であるのかもしれないが、その"賞味期限"は意外にも短いようにも思える。そういうのも含めて、2021年的な作品である。

4. 平沢進 - BEACON

「別次元から世界を見る人」といえば、平沢進である。今の社会の仕組みや、社会を取り巻いている状況というのは、果たして正であるのか、そのまま疑うことなく鵜呑みにして良いのか。それは彼の一貫したスタンスであり、例によって『BEACON』にもそういった視点が内包されている。アメリカ同時多発テロ事件からイラク戦争への流れが『BLUE LIMBO』を生み出したように、世界的な新型コロナウイルスの一連の出来事が、その創作活動に大きな影響を与えたことは間違いない。平沢は直接的にそれらを言及することはせず、あくまでも"平沢流"のディストピアを創り上げることによって表現をする。作品の冒頭と終わりに呟かれる〈もう大丈夫ですよ、安寧の人〉というリリックが妙な質感を持ちながら突き刺さってくる。まもなく、古希に差し掛かろうという平沢の音楽はここにきて、更なる洗練を重ねているように思える。世界はさらなる混沌を極めている。平沢の眼にはそれがどう映っているのか――。その意味で本作はまだ序章なのかもしれない。

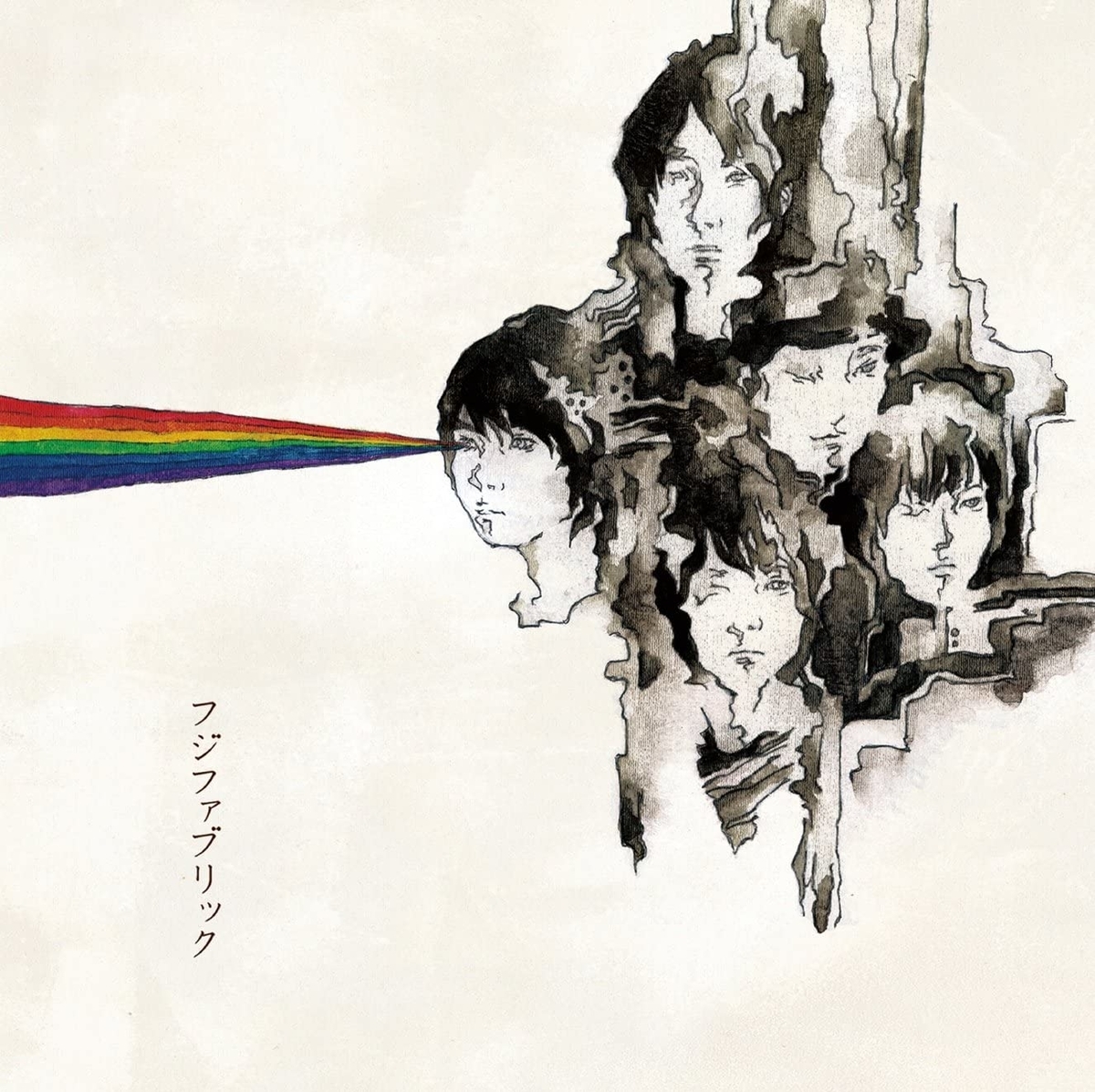

5. フジファブリック - フジファブリック (2004)

これまで2021年にリリースされた作品を選んできたが、最後、2021年よく聴いた作品として『フジファブリック』をタイムスリップ枠として選んでみたい。志村正彦はかつてフジファブリックの作品にはすべて、"vs. 精神"があり、一作目は「自分 vs. 東京」であると語っていた。筆者は大学進学を機に、東北の辺境の地から東京の方に引っ越してきたが、彼の描く東京というのはそういう、地元を離れた者が見た東京である。他人事のような距離感があって、どこか寂しそうだけれども、少し背伸びをしているようでもある。決して表面的ではなく、それこそ精神までもが楽曲に宿っているようだ。共感というよりも、体の内部にしみわたってくるような感覚――。帰り道、電車に揺られながら、この作品をよく聴いた。車窓を流れる風景をぼんやり眺めてみる。夕暮れの街並みがとてもきれいだ。川にオレンジと水色のグラデーションが映っている。ふと、故郷を想う。そろそろ、地元に帰って親に合わないとなぁ。あるいは彼らの曲がそうさせたのかもしれない。